trunken zerebral

Werkdokumentation

trunken zerebral

ist eine Radio-Hörspielproduktion, die im Auftrag von Sender Freies Berlin (SFB), Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB), Radio Bremen (RB) und Österreichischer Rundfunk Kunstradio (ORF) im Jahr 2000 entstand.

Das Werk basiert auf Motiven aus den Novellen Gehirne von Gottfried Benn und Texten von Heiner Grenzland

Die Ursendung im Rahmen der Internationalen digitalen Radiokunst (IDR)war am 21.12.2001 um 22:00 Uhr im SFB Berlin, die österreichische Erstausstrahlung am 21.07.2002 auf ÖR1 Kunstradio. Weitere Ausstrahlungen erfolgten beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, Radio Bremen, Radio Corax u.a.

ist eine Radio-Hörspielproduktion, die im Auftrag von Sender Freies Berlin (SFB), Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB), Radio Bremen (RB) und Österreichischer Rundfunk Kunstradio (ORF) im Jahr 2000 entstand.

Das Werk basiert auf Motiven aus den Novellen Gehirne von Gottfried Benn und Texten von Heiner Grenzland

Die Ursendung im Rahmen der Internationalen digitalen Radiokunst (IDR)war am 21.12.2001 um 22:00 Uhr im SFB Berlin, die österreichische Erstausstrahlung am 21.07.2002 auf ÖR1 Kunstradio. Weitere Ausstrahlungen erfolgten beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, Radio Bremen, Radio Corax u.a.

Themenhintergrund

Seit dem griechischen Philosophen Platon und dessen Höhlengleichnis

wird hinsichtlich der Wirklichkeit die Frage aufgeworfen, ob wir sie über unsere

sinnliche und kognitive Wahrnehmungsfähigkeit überhaupt erkennen können.

Das wirft die Frage auf: Gibt es ein absolutes So-Sein, oder ist alles, was wir

wahrnehmen, letztlich eine Konstruktion? Die Verneinung eines absoluten So-Seins

führt zu der These, dass es verschiedene Wirklichkeiten geben könnte —

und dass jede dieser möglichen Wirklichkeiten auch irgendwie herstelltbar, sprich

konstruierbar sein müsste.

Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht die philosophische Strömung des Radikalen Konstruktivismus. Sie formuliert die erkenntnistheoretische Position, nach der die Welt ausschließlich subjektiv wahrgenommen werden kann. Unsere Wahrnehmung sei demnach kein Abbild einer unabhängig vom Individuum bestehenden Realität, sondern immer nur eine Konstruktion der eigenen Sinnesreize und der individuellen Gedächtnisleistung.

Die Erkenntnisse der Quantenmechanik erscheinen dann später — quasi rückwirkend) — wie ein Beleg für die konstruktivistische These, denn: Die Welle-Teilchen Komplementarität wie auch die Heisenberg'sche Unschärferelation hebt das in der klassischen Physik geltende Gesetz aus dem Angeln, nach dem Ort und Zeit voneinander unabhängige Eigenschaften eines Ereignisses sind und dass Objekte und Subjekt als in einer eindeutigen Relation zueinander stehend betrachtet werden müssen. Unabhängig von der Frage, was die Wirklichkeit verursacht, ist also ihr Sosein zumindest auf der Ebene der Elementarteilchen von der Perspektive auf sie abhängig bzw. vom Instrumentarium, mit dem ihre Beobachtung erfolgt. Wenn ein Physiker dies in philosophische Worte kleidet, dann klingt das so:

Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht die philosophische Strömung des Radikalen Konstruktivismus. Sie formuliert die erkenntnistheoretische Position, nach der die Welt ausschließlich subjektiv wahrgenommen werden kann. Unsere Wahrnehmung sei demnach kein Abbild einer unabhängig vom Individuum bestehenden Realität, sondern immer nur eine Konstruktion der eigenen Sinnesreize und der individuellen Gedächtnisleistung.

Die Erkenntnisse der Quantenmechanik erscheinen dann später — quasi rückwirkend) — wie ein Beleg für die konstruktivistische These, denn: Die Welle-Teilchen Komplementarität wie auch die Heisenberg'sche Unschärferelation hebt das in der klassischen Physik geltende Gesetz aus dem Angeln, nach dem Ort und Zeit voneinander unabhängige Eigenschaften eines Ereignisses sind und dass Objekte und Subjekt als in einer eindeutigen Relation zueinander stehend betrachtet werden müssen. Unabhängig von der Frage, was die Wirklichkeit verursacht, ist also ihr Sosein zumindest auf der Ebene der Elementarteilchen von der Perspektive auf sie abhängig bzw. vom Instrumentarium, mit dem ihre Beobachtung erfolgt. Wenn ein Physiker dies in philosophische Worte kleidet, dann klingt das so:

"We have become both: spectators and actors at the same time in the great drama of

existence [...]"

- Niels Bohr [1]

- Niels Bohr [1]

DATEN

| Originaltitel | trunken zerebral |

| Autoren |

Gottfried Benn Heiner Grenzland |

| Geäusche/Musik | Heiner Grenzland |

| Musikeinspielungen | Ensemble Présence |

| Dauer(n) |

O-Fassung: 31:37 Min. Kurzfssg: 25:49 u. 22:02 Min. |

| Gattung | Hörspiel |

| Grenre | ars acustica |

| Sender | SFB, ORB, ORF, RB |

| Jahr der Produktion | 2001 |

| Land der Produktion | Deutschland |

| Sprache | Deutsch |

| Erstausstrahlung | 21.12.2001, Sender Freies Berlin (SFB) |

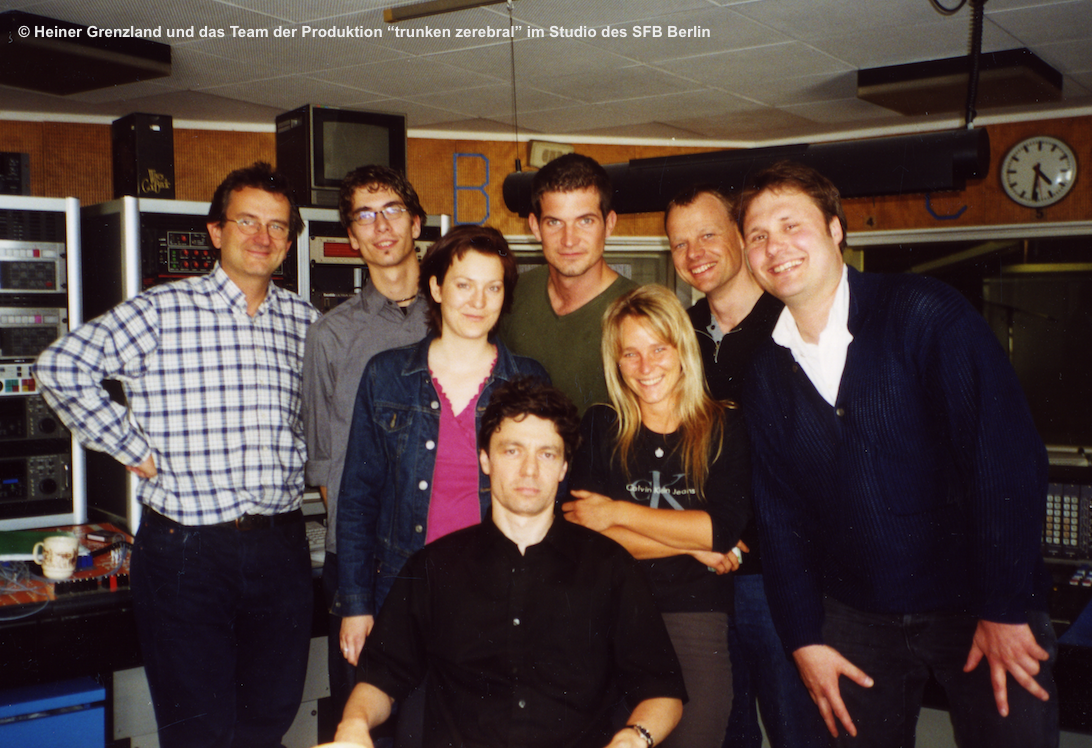

TEAM

| Regie | Heiner Grenzland |

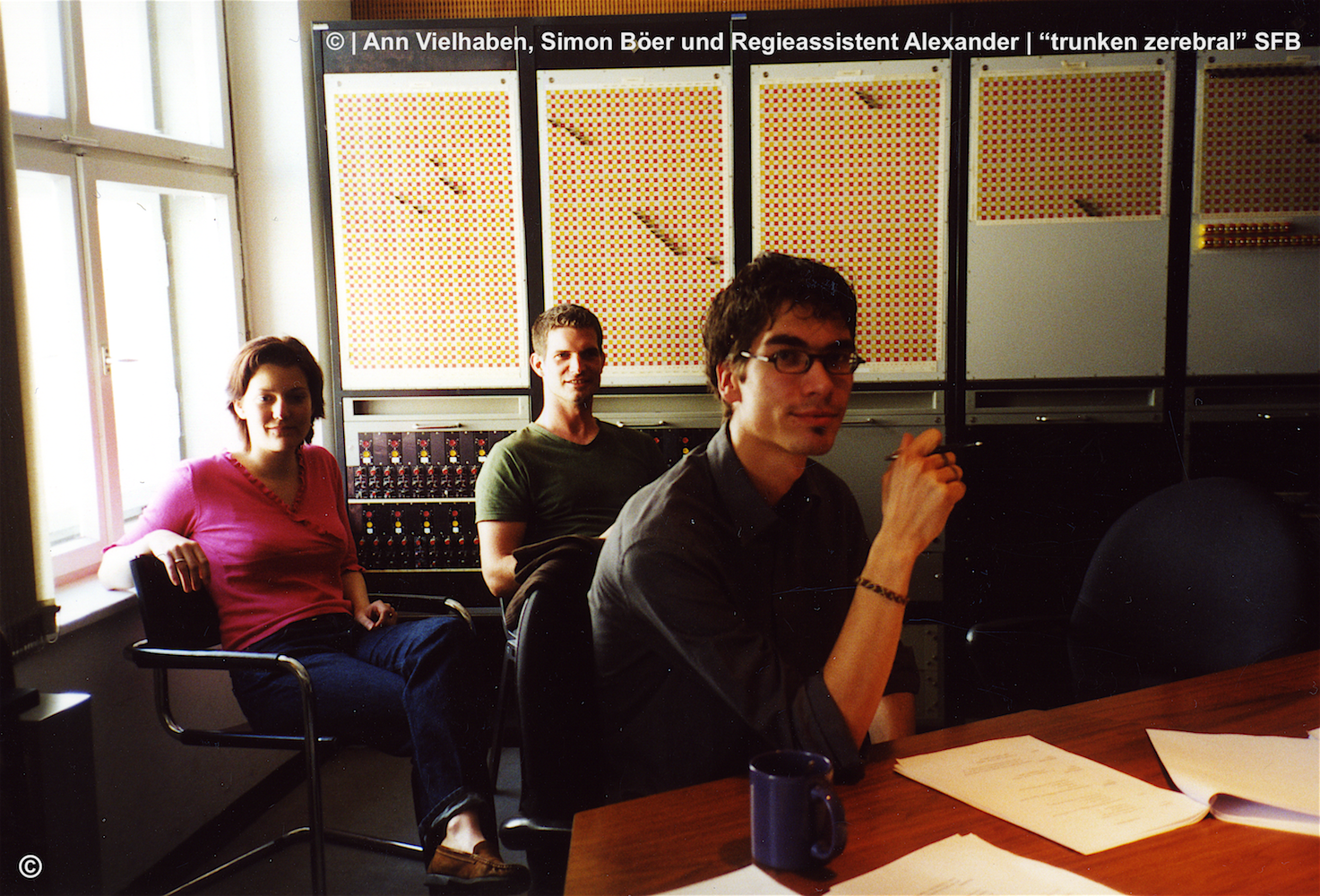

| Regieassistenz | Alexander Gröschner |

| Produktiinsassistenz | Juliane Plodek |

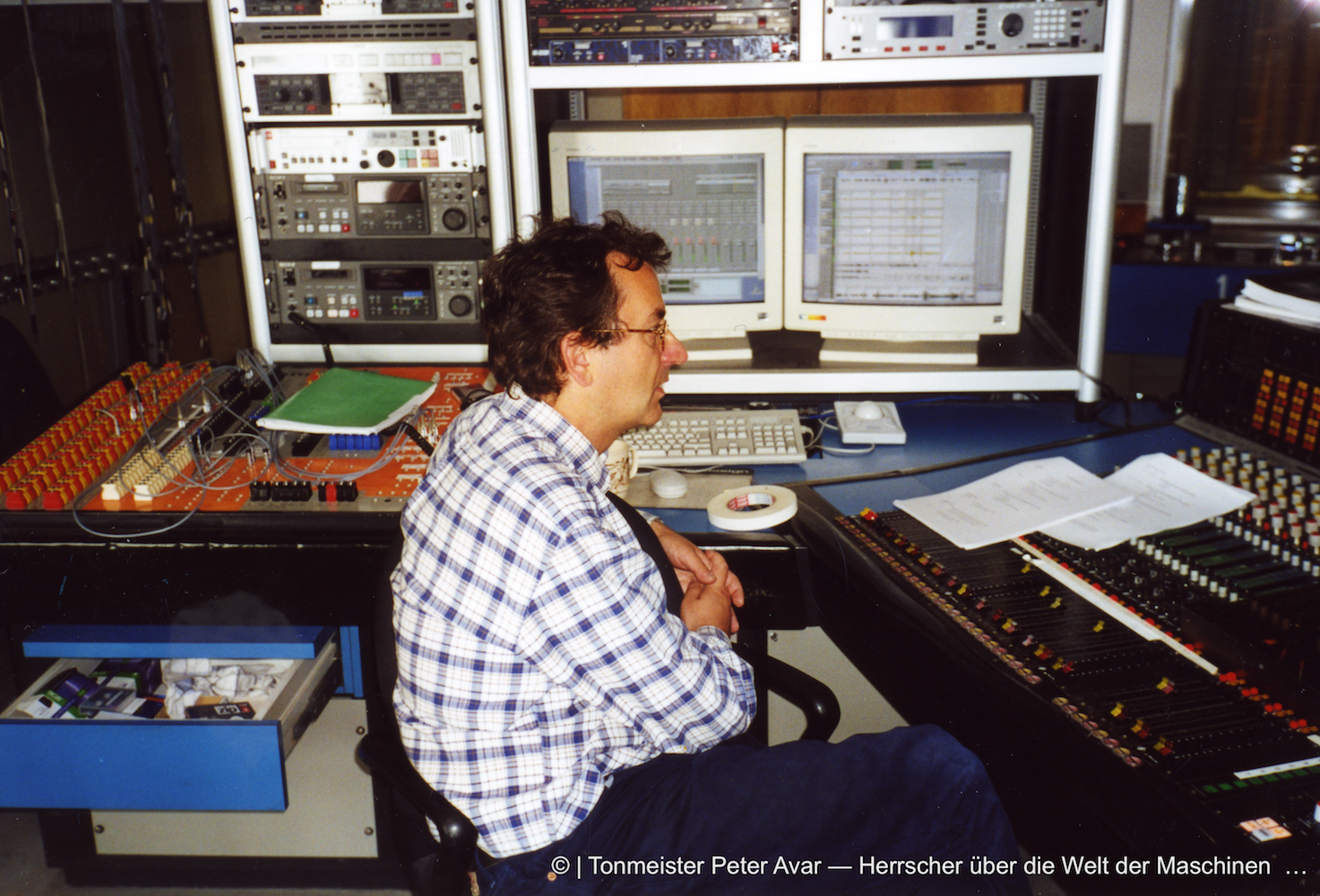

| Ton & technik |

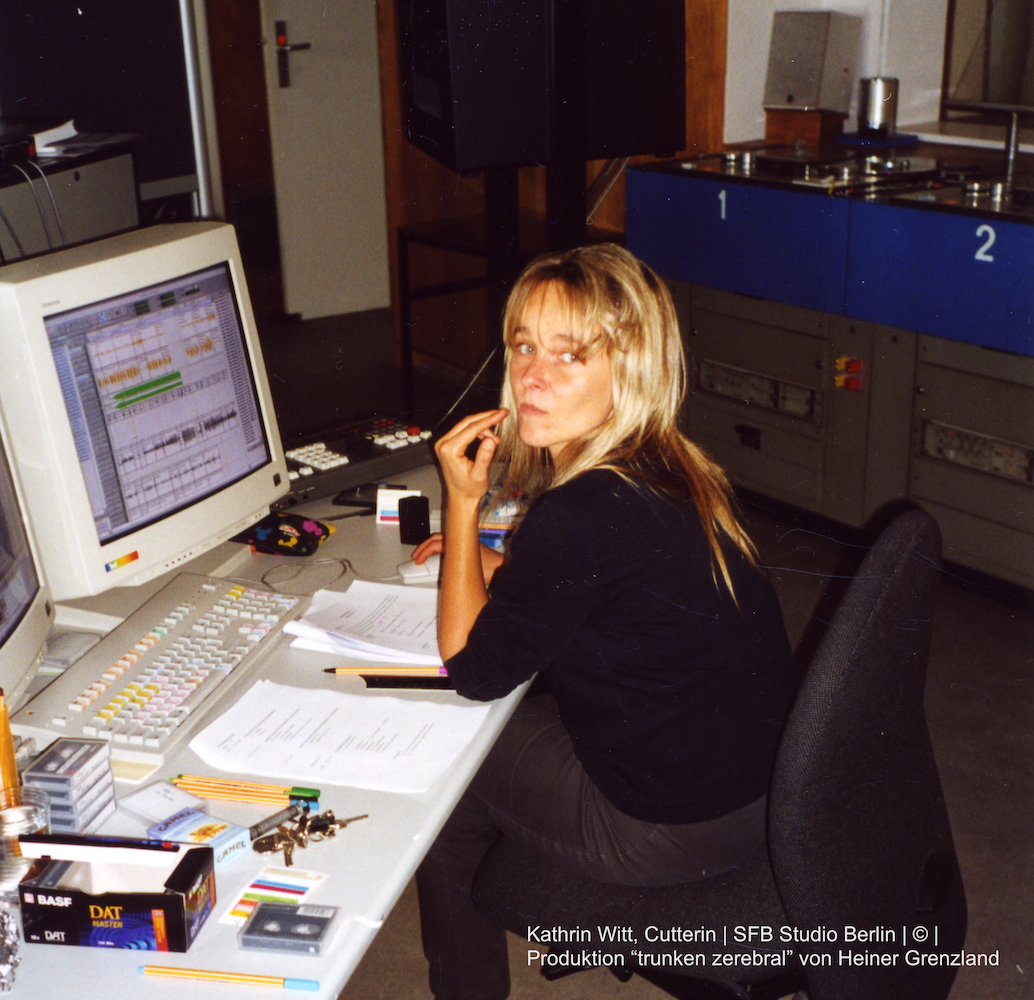

Peter Avar Kathrin Witt |

| Postproduction | Christof Stickel |

| Casting | Jutta Schnirch |

| Federführende Redakteure |

Manfred Mixner Holger Rink |

| SPRECHER | |

| Stimme 1 | Simon Böer |

| Stimme 2 | Christian Gaul |

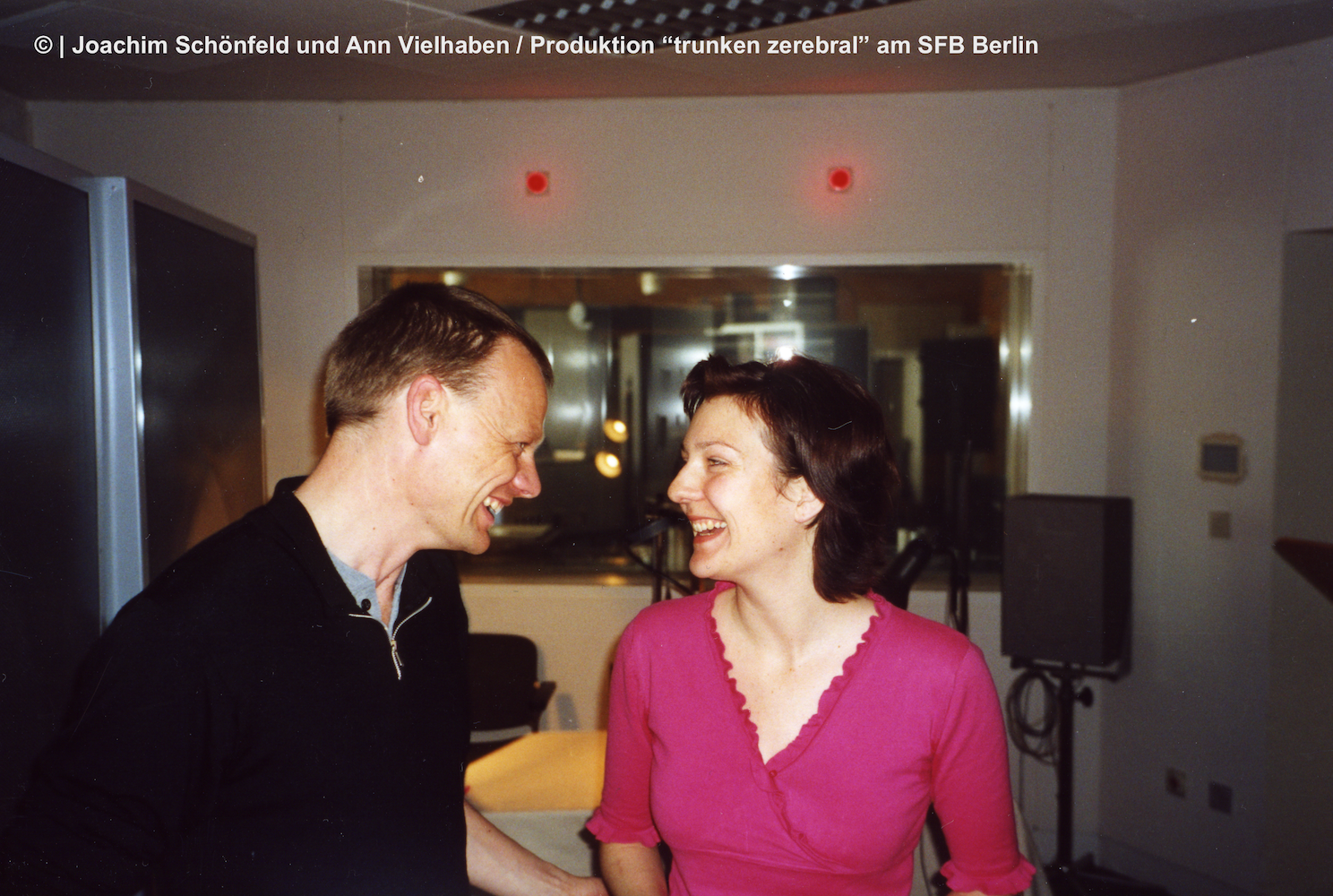

| Stimme 3 | Joachim Schönfeld |

| Stimme 4 | Ann Vielhaben |

SONSTIGES

Unter Mitarbeit von Corinna Zeil, Hannes Beil und Susan Rüttler. Mastering:

msm-Studio München. Mit freundlicher Genehmigung des

Klett-Cotta Verlages Stuttgart

für die Verwendung der Gottfried Benn-Texte.

Programmatik

Aus den oben dargestelten Überlegung leitet sich die Idee und das Gestaltungsprinzip von "trunken zerebral" her; das, abstrakt gesagt, aus zerfallendenden und sich wieder aufbauenden Bedeutungszusammenhängen besteht. Diese Elemente des Werkes floaten, sie wechseln sozusagen ihre Bedeutung oder Funktion und verdichten sich klanglich im Zusammenspiel mit anderen zu immer neuen (Hör-)"Wirklichkeiten" und deren Abgründe. Hierin liegt der Bezug zu den Novellen Gehirne von Gottfried Benn, in denen mit literarischen Mitteln eine neue (Sprach-)Wirklichkeit konstruiert ist. Darin wird auch ein Bezug zum Radikalen Konstruktivismus und zur Kopenhagener Deutung der Quantentheorie (beides neue Deutungsperspektive auf die Wirklichkeit) erkennbar.

„Wer kann die Welt noch als Ganzes fassen? Ist es nicht so, dass sie zunehmend in

auseinander driftende bloße Funktionen zerfällt? Der Auflösung einer

einheitlichen Weltwahrnehmung folgt die Auflösung der bisherigen

Identitätskriterien, man könnte sagen: die Auflösung des personalen

Selbst. Entwickeln wir ein „multiples Ich‟ — oder bilden wir uns dies uns ein?

Vor diesem Hintergrund könnte Wirklichkeit in bestimmten Situationen nur noch als temporäre Schnittstelle irgendwelcher ineinander fallender Ereignisse wahrgenommen werden, als eine mehr oder weniger zufällige Kongruenz von mehr oder weniger beliebigen Subjekten mit beliebigen Objekten.“

Vor diesem Hintergrund könnte Wirklichkeit in bestimmten Situationen nur noch als temporäre Schnittstelle irgendwelcher ineinander fallender Ereignisse wahrgenommen werden, als eine mehr oder weniger zufällige Kongruenz von mehr oder weniger beliebigen Subjekten mit beliebigen Objekten.“

"Realität ist eine Arbeitshypothese. Was zerfallen ist, kann wieder neu

zusammengesetzt werden."

– Heiner Grenzland [2]

– Heiner Grenzland [2]

Handlung

Eine Handlung gibt es in trunken zerebral nicht. Das Werk setzt sich aus charakterlich und strukturell unterschiedlichen Abschnitten (="Bedeutungszusammenhänge") zusammen. Dies sind teilweise banale Alltägichkeiten, oder absichtlich intellektuell völlig überspannte Dialoge und Reflexionen, oder scheinbar beliebige Statements irgend ein Thema betreffen. Dieses Mosaik spiegelt auf der Metaebene den Kampf zwischen zwei antagonischen Behauptungen (=Konstruktionen) von Wirklichkeit.

Formteile

trunken zerebral besteht aus einem Prolog, einem Epilog und 8 Abschnitten oder

Szenen, sogenannten "Algorithmen". Jeder Algorithmus ist durch eine bestimmte Methode

der Anwendung gekennzeichnet. Prolog und Epilog unterscheiden sich davon, wweil sie

frei-improvisatorisch angelegt sind. Im Idealfall könne diese beiden Teile vor und nach

einer Radiosendung neu aufgenommen und eingesetzt werden.

- Prolog | Solo: "Entstirnt … Das Wort gibt's doch gar nicht."

- Algorithmus 1 | Präludium: "Kongruenz und Koinzidenz von … von ...."

- Algorithmus 2 | Gemeinschaft Er und Sie: "Genuss pur."

- Algorithmus 3 | Herrenrunde: "Die tropische Frucht."

- Algorithmus 4 | Mutter und Kind: "Ja guck mal da, das ist die böse böse Entfremdung ..."

- Algorithmus 5 | Reminiszenz: "Cabaret Realität."

- Algorithmus 6 | Gemeinschaft Café: "Das Bild, das namenlose Glück.‟

- Algorithmus 7 | Bandwurm: "Gestatten, mein Name und so weiter."

- Algorithmus 8 | Postludium: "Der bisherige Mensch ist zu Ende. Kaputt."

- Epilog | Tutti: "Soll er doch alleine 'blau' sprechen!‟

Materialien

Die gesprochenen Texte, alle Klänge und Geräusche, die verwendet werden, sind in zwei akustische Kategorien mit jeweils zwei Klassen und zwei Untergruppen eingeordnet:

| Erste Kategorie: SPRACHE | Zweite Kategorie: KLÄNGE |

|---|---|

|

Klasse A: Unverständliche Texte |

Klasse C: Geräusche |

|

Gruppe 1: Sprachliche Konstruktionen. Z.B.: "Blau ein Lied", "Entstirnt", "Und er fand wohin." |

Gruppe 5: Künstlich erzeugte Geräusche |

| Gruppe 2: Abstraktes / Absurdes |

Gruppe 6: Natürliche Geräusche |

|

Klasse B: Verständiliche Texte |

Klasse D: Musiken |

|

Gruppe 3: Faktische Aussagen Z.B.: Aussagen zur Quantenmechanik, Zahlen |

Gruppe 7: Fragmente / Motive |

|

Gruppe 4: Konventionelles Z.B.: Beschreibungen, Banalitäten oder auch Versuche der "Einreihung‟ (siehe 4.2.) |

Gruppe 8: Musikstücke In sich geschlossene Musikstücke |

Textliches Basismaterial sind (teils bearbeitete) Fragmente und Szenen aus den Novellen

Gehirne von Gottfried Benn. Hinzu kommen Aussagen zur Quantenmechanik, darunter

ein O-Ton von Niels Bohr, ferner eigene Texte. Die meisten der aus diesem Material

erstellten Dialoge sind wenig regelkonformen, weil die Dialogpartner meist aneinander

vorbei oder neben- und durcheinander reden.

Außer im Algorithmus 3 (Herrenrunde: "Die tropische Frucht") sind die

Dialoge/Texte nicht personalisiert. Die zu hörenden Aussagen könnten immer

auch Gedanken und Fantasien imaginärer Personen sein, vielleicht auch die

Überlegungen eines „multiplen Ichs.‟ Auch auf diese Weise wird zwischen

verschiedenen Perspektiven hin- und her geswitcht.

Rezension

"Heiner Grenzland spielt in trunken zerebral auf ein gegenwärtiges

Bewusstsein an, das begonnen hat, seine Wirklichkeit aufgrund der medienverzerrten

Verstellung einer Sicht auf die Welt als beliebig aufzufassen. Eine Folge davon sind

sich selbst verstümmelnde Jugendliche oder die gesellschaftlich anerkanntere Form

des Piercing oder Tattoos. Wo Identität nicht mehr von alleine gespürt wird –

was eine der Folgen aus dem Verlust des personalen Selbst ist – da müssen eben

äußerliche Maßnahmen das verlorene Selbstverständnis ersetzten.

Heiner Grenzland sucht diesen aktuellen Ausdruck unserer Zeit in einem Spiel mit sich

einander bekämpfenden Realitäten abzubilden.‟

- Andres Hagelüken zur Ursendung am 21.12.2001 im Sender Freies Berlin

trunken zerebral ist ein in erster Linie selbstreferenzielles akustisches Spiel

mit Worten, Klängen und Geräuschen. Der klangsprachliche Prozess triggert auf

einer sprach- und empfunsungsassoziativen Ebene verschiedene Perspektiv- und

Bedeutungswechsel und verweist damit in über ihn selbst hinausgehende Räume.

Die überspannte Intellektualität wird immer wieder durch komische Wirkungen

unterlaufen. So steht "[...] das Banale neben dem Hochtrabenden, das Unsinnige neben dem

Idealen und formt eine kontrastreiche Szenenfolge, die zu einem Apotheose führt und

sich zugleich im Spiel der freien künstlerischen Fantasie auflöst.‟

- Radio Bremen, Programmheft

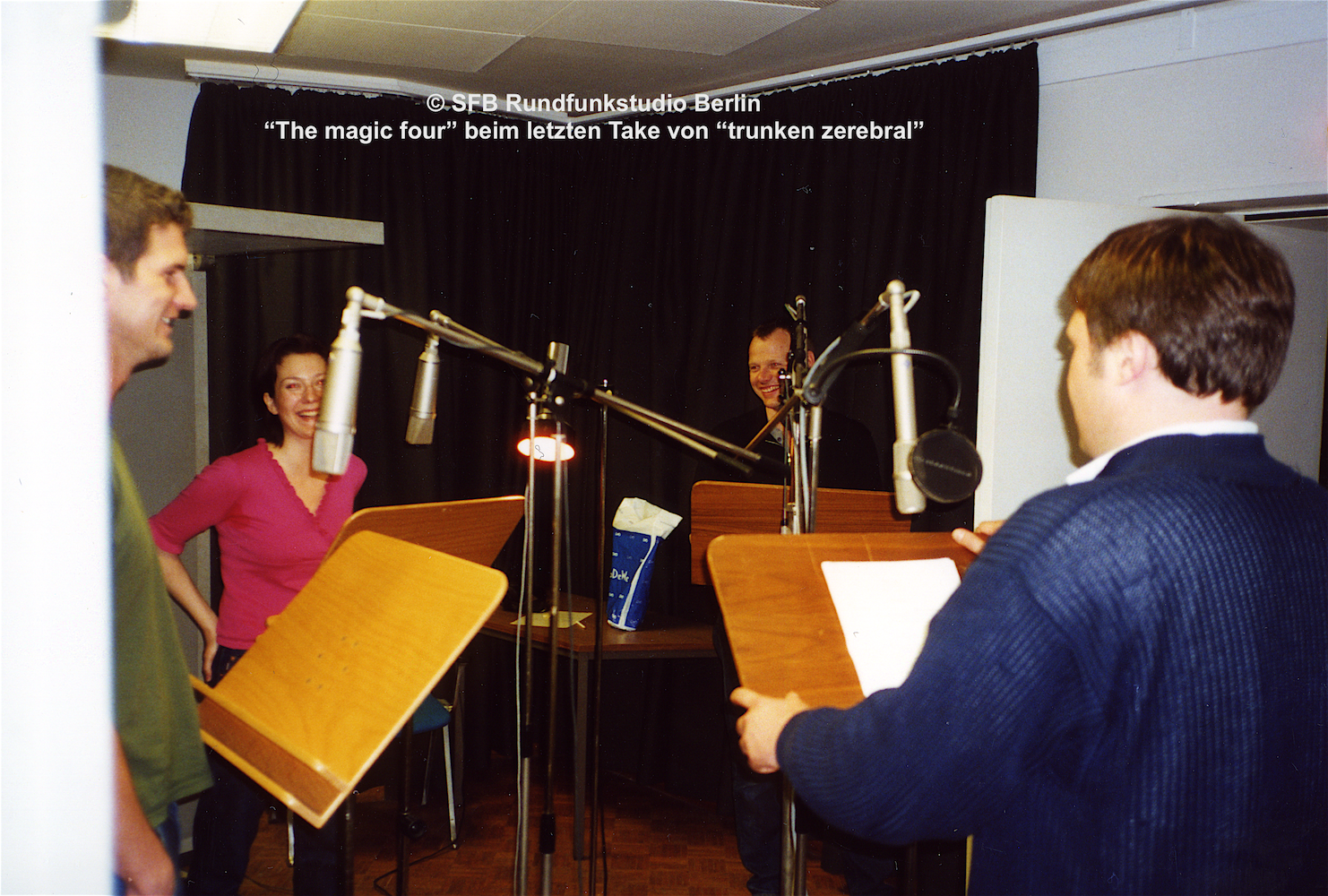

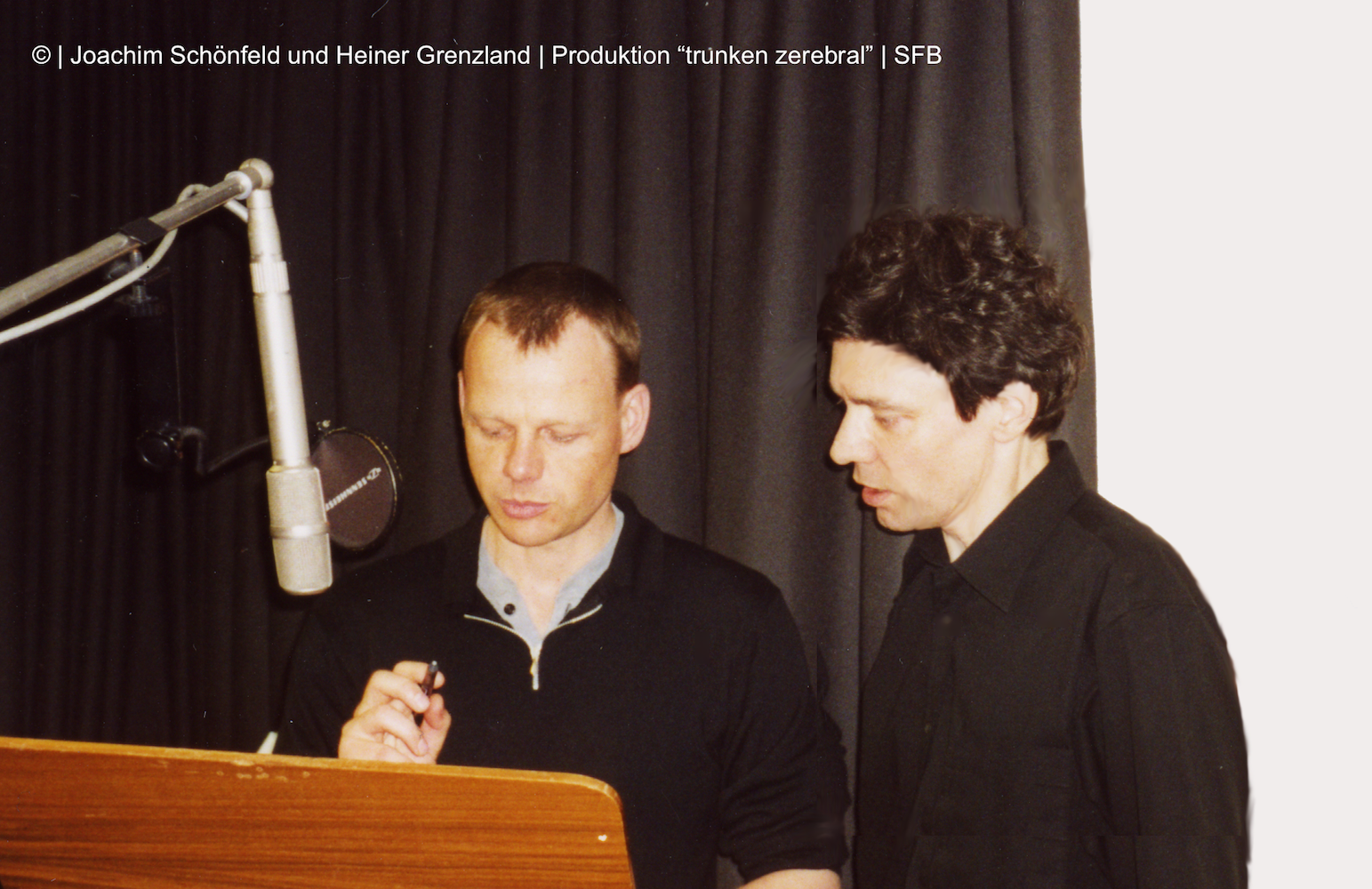

Fotos

Weiterführende Links

Info zu den Sprechern:

- Simon Böer, Wikipedia

- Christian Gaul, Wikipedia

- Joachim Schoenfeld, Website

- Ann Vielhaben, Wikipedia

- Gottfried Benn Gesellschaft Website

- Li Jiang: "Konzeptuelle Metapher. Zu Benns Gedichten." Dissertation FU Berlin

- Maria Cazzola: "Das Werk des frühen Benn. Zu Gehirne u.a." Tesi di Laurea.

Quellen

- Niels Bohr: "Atomic physics and human knowledge." Lindauer Vortrag

- Foto Sprecher im Studio: ORF Website